技术资料

不锈钢的耐腐蚀性主要是因含有12%以上的铬,并在钢的表面形成氧化或钝化膜所致。不锈钢许多特性取决于不同的晶体结构,并按不同的内部结构将不锈钢分为奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化五大类型。

类型一、马氏体系不锈钢

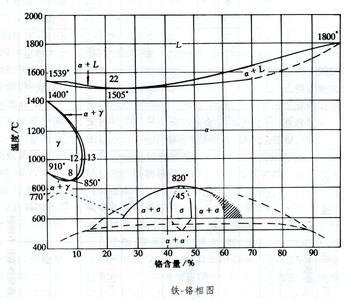

铁-铬二元相图是不锈钢的基础(见下图)。铬具有体心立方晶格结构,与a-Fe属于同一晶型,点阵常数也接近,相互形成连续固溶体。在图831℃至1394℃的温度范围内,靠近纯铁一边,存在一个被封闭的γ相区,称为高温奥氏体稳定区域。在同广阔(直至纯铬)的a相(铁素体)之间,存在一个狭窄的a和γ双相区域。

马氏体不锈钢属于既具有基本的耐蚀性,又能通过热处理强化的不锈钢。主要强化机理是奥氏体经淬火转变为马氏体组织。属相变硬化。所谓马氏体是指奥氏体从高温冷却时(空冷或油冷),冷却速度快到能避免扩散型相变,而转变成的亚稳定相(具有铁磁性,其硬度或强度主要由过饱和的碳含量决定)。相变中没有原子的混合和再混合,原子的相对运动极小,并小于原子间距,新相保留了与母相相同的成分。因此马氏体相变是无扩散型相变,只有晶格的改变而没有成分的变化。

马氏体转变的冷却速度要使FCC的γ—Fe中的大多数固溶碳原子能保留在a-Fe相固溶体内,或简单地说,钢中的马氏体就是碳在a-Fe中的过饱和固溶体。

为了获得马氏体组织,一个基本的先决条件,就是在相图中必须存在奥氏体(γ相)的区域才有可能。对于无碳Fe-Cr二元合金平衡相图而言,铬含量大于12%时,在所有的温度条件下均不存在奥氏体组织。而12%的铬含量,一般是保证不锈钢具有起码的耐蚀性能所必须的最低含量。为了克服上述矛盾,只有加入能改变相图扩大γ相区的元素,主要是碳等,才能实现上述先决条件。

那么在马氏体转变的过程中,FCC(面心立方体)是如何变成BCC(体心立方体)的呢?为此要分析作为间隙原子的碳原子的举动。

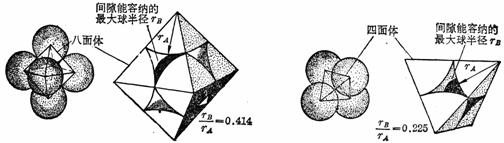

在FCC点阵结构中,按刚球模型,有两种间隙位置,如图所示,其间隙大小为

四面体间隙:d4=0.225D

八面体间隙:d6=0.414D

式中, D是母体原子的直径;d4和d6是两类位置中的最大间隙直径。在γ—Fe中,室温时D=0.252nm,因此d4=0.056 nm,d6=0.1044 nm,也就是说,只有直径小于或等于0.056 nm和0.1044 nm的间隙原子才能够分别放置在四面体和八面体的间隙处而不扭曲点阵。而碳原子的直径大约为0.154nm,这意味着固溶体中含有的碳原子必定会引起奥氏体出现相当大的畸变,而八面体间隙应该是最好合适的位置。

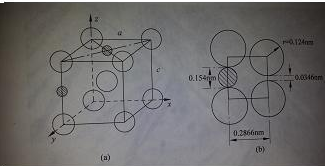

在BCC点阵中也有两种间隙位置:

四面体间隙:d4=0.291D

八面体间隙:d6=0.155D

BCC点阵尽管比FCC有更多的自由空间,但由于可能的间隙位置数量较多,因此每个间隙原子可以使用的空间要比FCC的小。对于BCC点阵来说,虽然d6<d4,然而铁基固溶体中碳和氮的测量证明,这些间隙原子实际上是更多地占据BCC点阵中的八面体间隙位置(见下图a);这就引起了BCC点阵相当大的畸变(见下图b)。

随着碳含量的增加,γ相区边界逐渐向高铬方向扩展。Cr13型不锈钢是不锈钢发展最早的铬系基础钢种,含碳量很低的0Cr13钢仍属于铁素体型不锈钢。1Cr13型钢(约含0.1%C),因还有铁素体相(即淬火后组织由马氏体和铁素体组成),属于半马氏体型;含碳量为0.2%~0.4%时,如2~4Cr13钢则为马氏体组织。

马氏体不锈钢的强度主要取决于碳.随着碳含量的增加,其强度、硬度和耐磨性显著提高,而冷塑性、韧性及耐蚀性则下降。为改善耐蚀性能,可提高铬含量,但受如下因素制约:因为铬属于稳定铁素体和缩小(封闭)奥氏体γ相区的元素,并阻碍从奥氏体化温度冷却时奥氏体向马氏体的转变,所以提高铬含量时,还需相应提高碳含量来扩大γ相区,才能获得马氏体组织;当碳含量达0.6%时,纯(单一)奥氏体γ相区最高铬含量向右移动至最大值,可达18%左右。继续增加过多的碳,因形成碳化物等不再扩大γ相区,但能提高耐磨性。因此,马氏体不锈钢一般含铬量在12~18%之间,含碳量较高,在0.1~1.0%范围内。

另外还有加有少量镍的不锈钢,镍属于稳定奥氏体和扩大(开启)γ相区的元素。加入2%Ni时就有明显效果。这样可以用镍代碳,因低碳、高铬并加镍,比一般马氏体不锈钢具有更好的耐蚀性能和强度与韧性的配合。

马氏体不锈钢的热处理对力学性能和耐蚀性能等有重要影响。因此,根据不同的使用要求,应选定相应适宜的热处理工艺制度。通常包括:在高温奥氏体化区间保温,淬火形成马氏体,在高温淬火后,因存在内应力大和脆化等问题,还必须进行回火得到回火马氏体,才能保证实用的综合性能。回火处理分为高温回火(600~750℃范围,以改善和调整强度与韧性配合等综合力学性能为目的)和低温回火(低于400℃,以消除应力而又不引起组织有明显变化为目的)两种。因马氏体不锈钢在约400~600℃左右范围内回火,引起冲击韧性的降低。同时由于析出铬碳化物造成耐蚀性下降。故一般应避免在此温度范围内回火。从耐蚀性角度看,采用低碳钢和低温回火更有利。含碳高的比低碳马氏体不锈钢对回火脆性更敏感,冷加工成型性和可焊性更差(因此必须焊前预热和焊后热处理,甚至不做焊接件等)。总之,如对强度硬度要求不高时,应尽量采用低碳马氏体不锈钢。

马氏体不锈钢耐蚀性一般不如铁素体型、更不如奥氏体型不锈钢。不适用于强腐蚀介质条件,不耐晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀等。但比铁素体和奥氏体两类不锈钢优越之处,在于可以通过热处理强化。主要适用于对强度、硬度、耐磨性等要求较高并兼有一定耐蚀性的零部件等。马氏体不锈钢热加工容易。除低碳钢外,一般冷塑性、韧性不良;因可在空气中淬硬,可焊性差。一般不易做焊接件使用。有些牌号还可作为耐热钢使用,如1Cr13等。

各类不锈钢简介----马氏体不锈钢

版权所有©天津市斯坦利不锈钢加工有限公司 津ICP备12006174号-1 技术支持:云梦网络